大阪で一番古いお宮さん、それは谷町九丁目にある生國魂神社です。

浪花っ子は「いくたまさん」と親しみを込めて呼んでいます。

その夏祭りが、毎年、7月11日(宵宮)と12日(本宮)に行われています。

ぼくは幼少期、「いくたまさん」の氏子で、夏祭りに心をときめかせていました。

ちょうど10年前、社殿からかつて「いくたまさん」のあった大阪城まで谷町筋を時代衣装で行列する「陸渡御(渡御巡幸)」(おわたり)が復活したのを機に、夏祭りの世話役の人に声をかけられ、10年前から参加しています。

今年も、本宮の午前中のハイライトともいえる「陸渡御」に、「御楯」を携える役目で行列に加わりました。

狩衣を身にまとい、相方の今中君と並んで歩きました。

同志の長田さんは天王寺区の顔役とあって、「陸渡御」に参加してはりました。

朝、目覚めると、土砂降りの雨。

しかし行列が始まる午前10時すぎには少しずつ雨足が弱まってきました。

この夏祭りは梅雨時なので、いつもこんな感じ。

木製の楯がやけに重い……、70歳にしてはかなり過酷です。

何とか我慢し、大阪城に向かって歩いていると、幼なじみや「ちょかBand」のゲストボーカルの女性が声援してくれ、かなりリフレッシュできました。

大阪城で神事があり、帰りのトラックに乗ろうとしたら、バカでかい白馬を見ました。

「陸渡御」のために“徴用”された馬らしいですが、こんな重量感のある馬を見たのは初めて!

夕方、「陸渡御」を終え、境内に戻ってから法被に着換えて、いよいクライマックスの「枕太鼓」~!

境内を練り回り、横倒しにしたり、グルグル回したりする勇壮な行事ですが、ぼくは年齢的に単なる「賑やかし」です。

「枕太鼓」に近寄ったらアカン~と言われていました(笑)

でも、法被姿は身が引き締まりますね〜

びっしり詰めかけた参拝者に囲まれ、「枕太鼓」が猛獣のごとく雄叫びを上げていました。

形容しがたいパワーに圧倒されっぱなし。

〽~打―ちましょ(ひょう) もひとつせえ 祝うて三度 めでたいな 本決まり~〽

天神祭りなどで使われる〈大阪締め〉は、「打―ちましょ(ひょう) もひとつせえ 祝うて三度」で終わりますが、〈いくたま締め〉は、あと2フレーズあるんです。

それが正統な〈大阪締め〉と言われています。

その〈いくたま締め〉が境内に響き渡り、ほんにええ塩梅でした。

さぁ、いよいよ夏本番!

この祭りが終わると、いつも妙に心がシャキッとします。

あゝ、充実した1日でした。

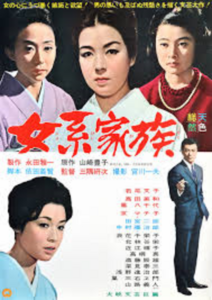

この写真、相方の今中君です(笑)